差動増幅器とニューロフィードバック

ニューロフィードバックで使用するアンプ(増幅器)は「差動アンプ・作動増幅器・ Differential Amplifier 」です。

どうして、差動増幅器を使用するのか、差動増幅器を使わないで脳波を計測した事例はないのかについてお伝えします。

目次

差動増幅器を使うのは、ノイズ除去し効率よく増幅させるため

差動増幅器とは、2つの入力信号の差分を一定計数(作動利得)で増幅します。

脳波は非常に微弱な信号です。時にはノイズの方が大きくなることもあります。

差動増幅器のモデル回路

新JIS記号で抵抗を表していますので、誤解のないようお気をつけください。

モデル回路では、少しわかりにくいので、実際の状態を模した図にしてみました。

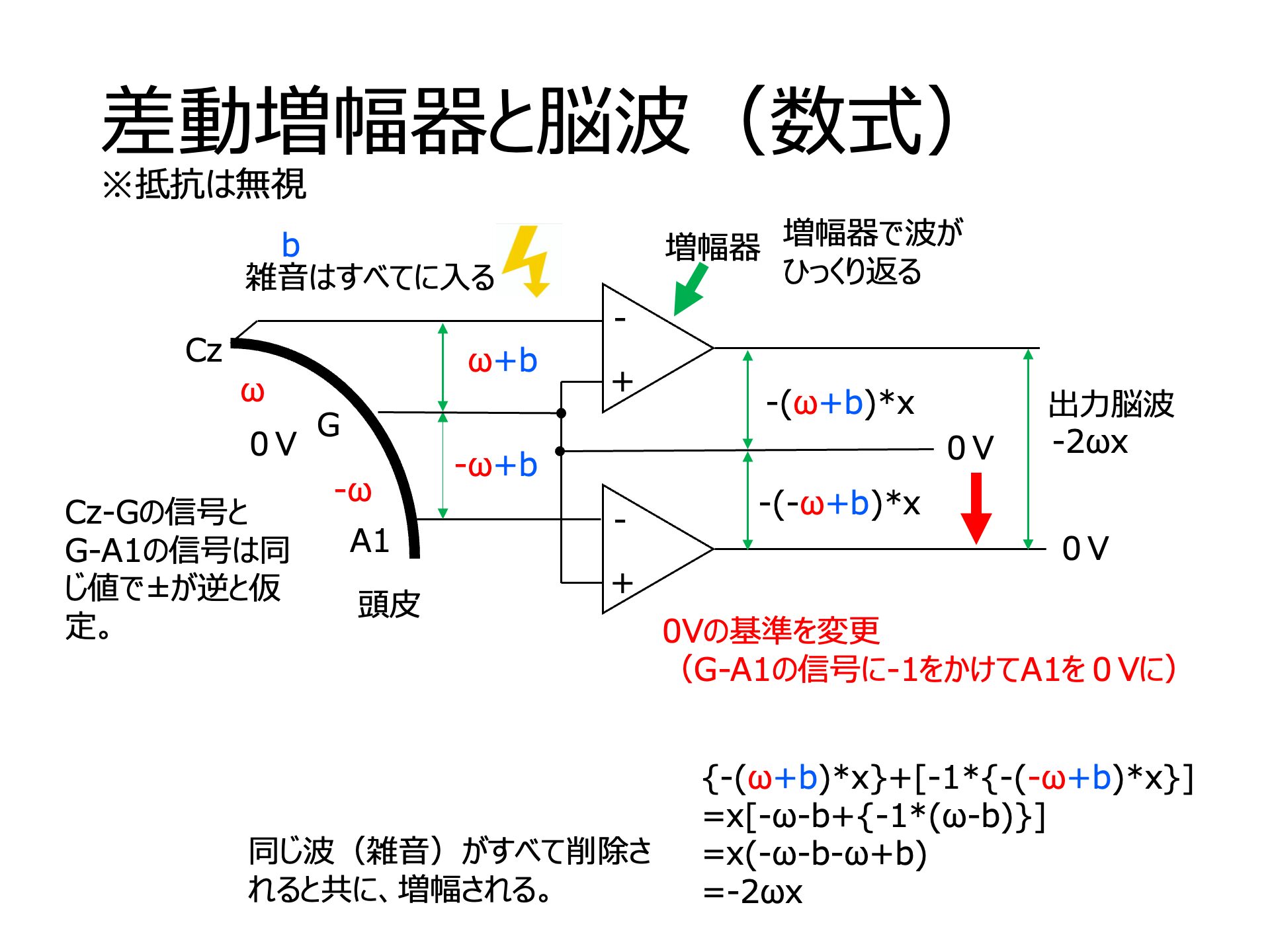

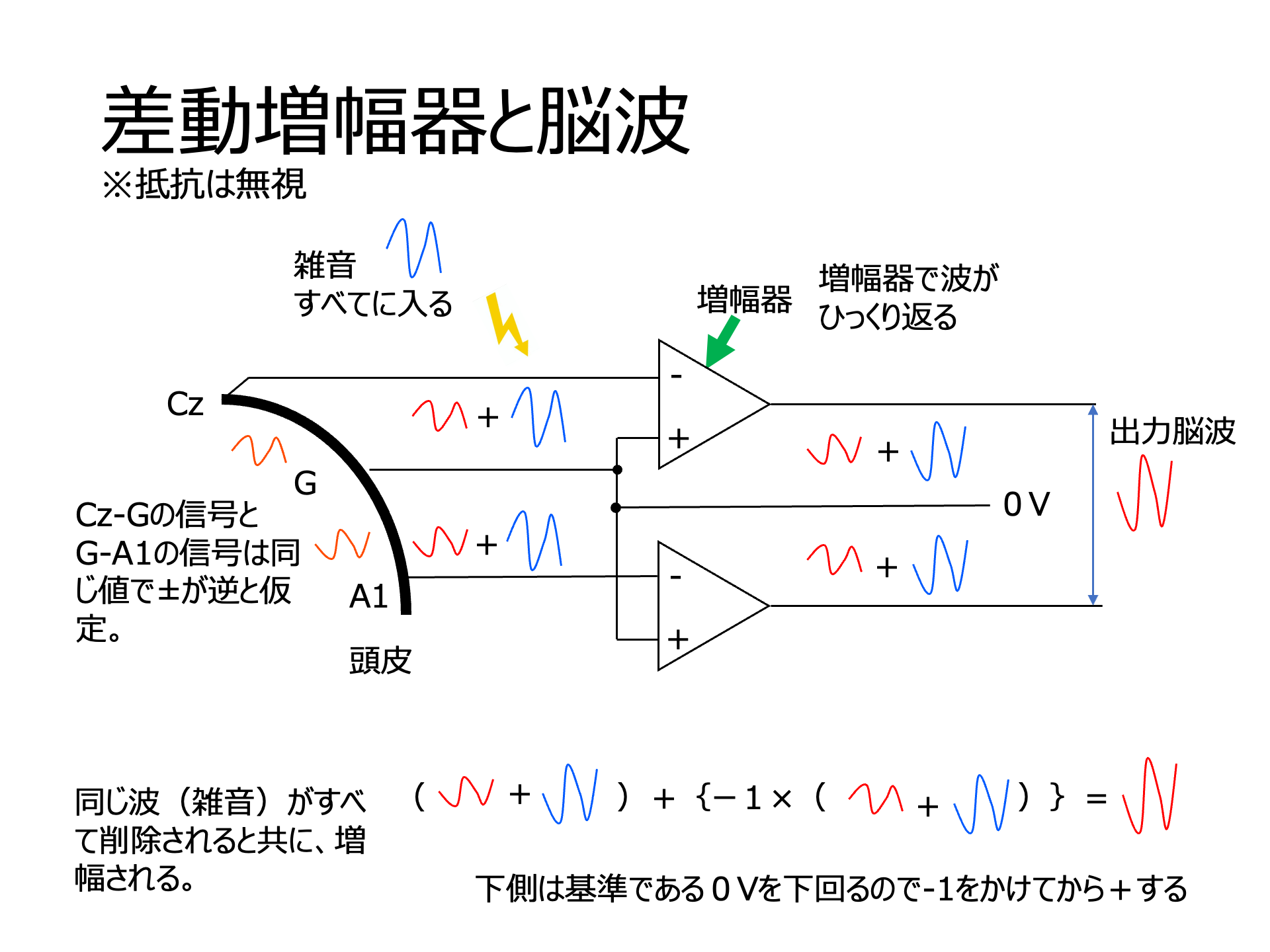

差動増幅器と脳波

実際には、頭皮と電線の間、電線自身に抵抗がありますが、わかりやすくするために抵抗をなしとして考えています。

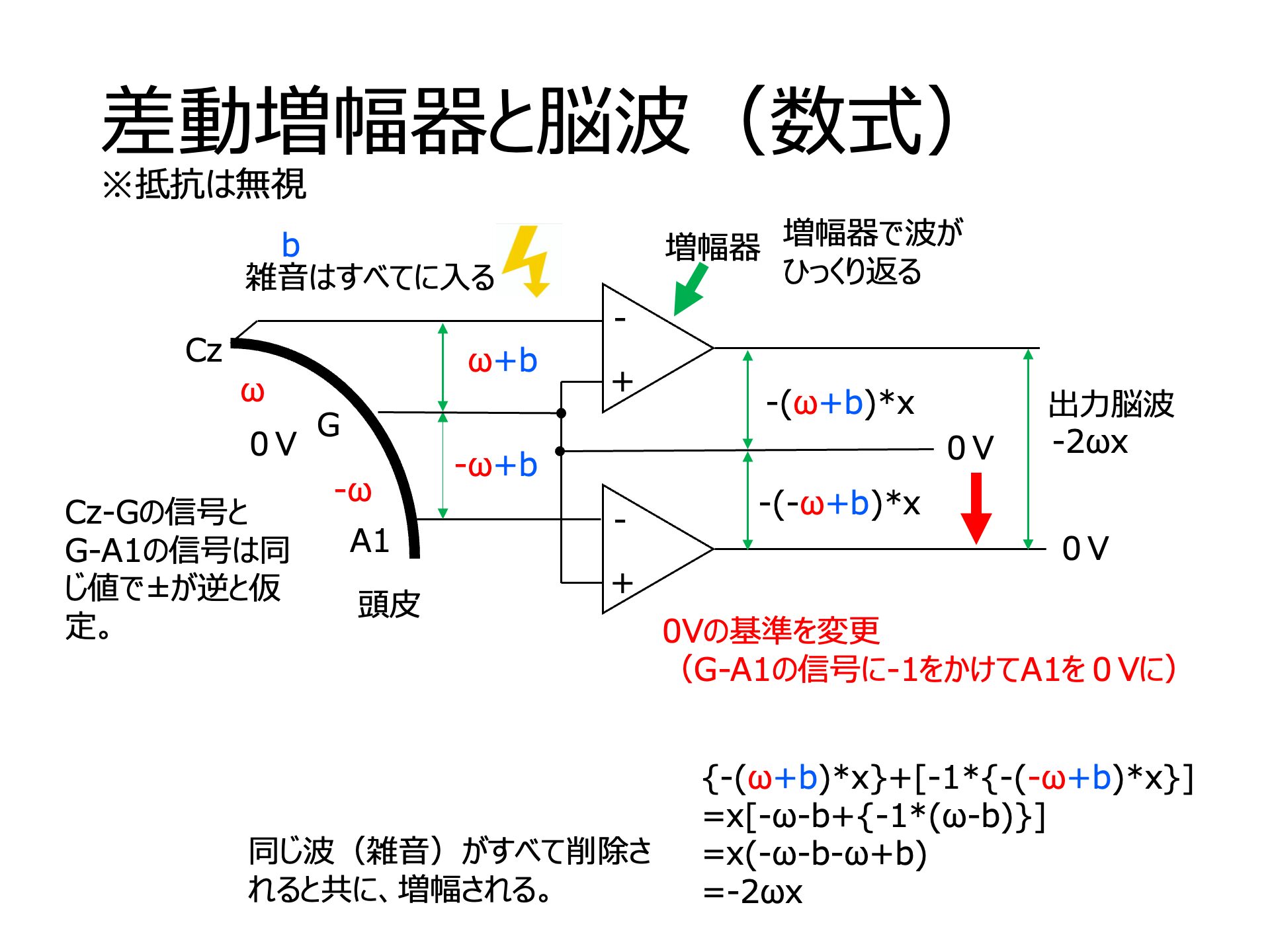

数式で表すと以下のようになります。

少し見にくいかもしれませんが、bは主にハムノイズを言われる50Hzもしくは60Hz電源由来の雑音(ノイズ)です。

また、0Vの位置が途中で変えていますので、注意してください。

どうして0Vの位置を変えられるかは、0Vは相対的なものだからです。

相対的に0Vの位置を最初に決めて、途中で位置を変化させることで数式を簡単にしています。

どうもこのあたりの変更テクニックの理解が、物理で点数を取れるかどうかのハードルらしいです。

現実、ゴールがコロコロ変わることは日常でもありますしね。

ニューロフィードバックではノッチフィルターも使ってノイズを除去

差動増幅器のしくみで、ある程度電源由来のノイズを低減させることができますが、0にすることは正直難しいです。

接地をすることで(差動増幅器で出てきた0Vの場所とは違う)0Vを共通化する、電線の長さを揃える、電線をまとめる、電線の経路を考えることで、電源由来のノイズを0に近づけることは可能です。

ただ実際には難しいので、ノッチフィルターというフィルターをPC側(ソフト側)でかけてデジタル処理することがニューロフィードバックでは一般的です。

ノッチフィルターは50Hzと60Hzの2種類であることが多く、電源に合わせてどちらかを選択します。

しかし、日本では50Hzと60Hz混在地域があります。

ノッチフィルターは片方しか選択できないため、50Hzと60Hz混在地域でのニューロフィードバックは非常に困難なものとなります。

差動増幅器を使わないで脳波計測

脳波というとアルファ波やベータ波、シータ波という言葉を聞いたことがあるかと思います。

1920年代前半、ドイツ人であるハンス・ベルガーは人間の脳波を測定し、紙に記録しました。

そして、目を閉じたとき8〜12Hzのリズムを観察しました。ベルガーが観察した最初の、そして顕著なリズムであったため「アルファリズム」と名付けました。

このときに使われていたのは、差動増幅器ではありません。

脳波測定の聡明期は差動増幅器を使っていなかったのです。

そして、1930年代に入りエイドリアンとマシューズは、ハンス・ベルガーの測定を再現。また差動増幅器を使って測定する方法を開拓していったのです。